11月に入り、いよいよ寒ブリシーズンの到来です。冬の日本海では、11月から寒ブリジギングが最盛期を迎えます。強烈な引きと脂の乗った大物を狙うこの釣りは、タックル選びと誘い方が釣果を大きく左右します。

この記事では、日本海・東北エリアに最適なロッドやリール、ジグの選び方を中心に、初心者から中級者までが実践で成果を出せるポイントを詳しく解説します。超高価格で取引される天然の寒ブリを釣り上げましょう

目次

寒ブリジギングとは?時期とエリアの基礎知識

寒ブリとは、晩秋から冬にかけて日本海沿岸を回遊するブリのことです。夏に北の海で成長し、産卵のため南下する個体が「寒ブリ」と呼ばれます。脂の乗りがよく、食味も最高なため、釣り人からも市場からも人気が高いターゲットです。

氷見の天然寒ブリが特に有名で正月近くになると1本10万円近くもする高級魚です

寒ブリジギングは、この寒ブリをメタルジグで狙うオフショア(船釣り)スタイル。強烈な引きと重量感が魅力で、一度体験すると冬の定番釣行になります。

ベストシーズンはおおむね11月中旬〜2月初旬。エリアによって時期がずれ、新潟・山形では11月後半~、青森・秋田など東北北部では12月〜1月が最盛期です。特に水温変化が緩やかでベイト(餌魚)が豊富な日本海沿岸は好フィールドが多く、新潟・富山・山形・秋田といった地域が毎年多くの釣果を記録しています。

寒ブリジギングで使う最強タックルを徹底解説

ロッドの選び方とおすすめモデル

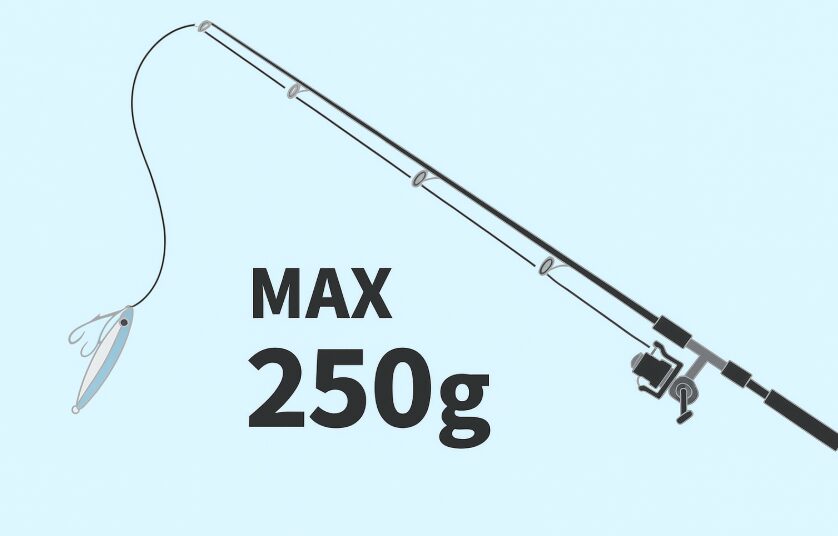

寒ブリジギングには6ft前後で3番〜4番パワー(MH〜Hクラス)のロッドが最適です。寒ブリは10kgを超える魚になり、水深も60m前後での釣りになります。従って、ロッドはジグウェイトMAX250〜300gのモデルかつ、潮流や水深の変化にも感度がよいモデルが好ましいです

天龍 アウトレイジ JDF611S-4/5」は、近海ジギングを幅広くカバーするスピニングモデル。6.1フィートのショートレングスで取り回しが良く、アンダーハンドキャストで広範囲をテンポよく探れる。PE4号・ドラグMAX8kg対応、150〜180gのメタルジグで100mレンジを攻略。ティップ4番×バット5番の絶妙なバランスが、ヒラマサ・ブリ・カンパチなど大型青物とのファイトを余裕に変える

「ダイワ アウトレイジ J60B-4」は、ブリやヒラマサを狙う中深場ジギングに対応したベイトモデル。バットに強靭なパワーを備えつつ、ティップはジグ操作性と食い込みの良さを両立。PEライン3〜5号、ジグMAX250gクラスに対応し、近海の青物攻略に最適。剛柔一体のハイバランス設計で、攻めのジギングを支える一本。

MCワークス MAGIC TRIGGER MT603LR/B」は、近海〜中深場のライトジギングに最適なスタンダードモデル。しなやかなティップがジグを軽快に操り、バットには強靭なトルクを備える。PEライン3〜5号対応、最大ジグウェイト250g、ドラグMAX8kgと高スペックで青物にも余裕のファイト。パワーと操作性を兼ね備えた実戦派ロッド

寒ブリジギングで使いたいリール

スピニングタックルを選ぶ場合は最低でも6000番以上、できれば8000番クラスが安心です。ハイギアタイプなら回収が速く、手返し効率が上がります。パワーギアであれば大物とのファイトで有利です。

ベイトリールは200〜300番クラスが目安で、重いジグを繊細にコントロール可能。深場や潮流の強い状況では特に有効です。大型青物とパワーファイトが不安な方は巻上力の強いベイトリールをオススメ

深場のジギングやタイラバで真価を発揮する「オシアコンクエストCT300PG」。カウンター付きで正確なタナを把握でき、パワーギア比により重いジグも余裕の巻き上げ。マイクロモジュールギア搭載で極めて滑らかな巻き心地。青物から根魚まで幅広く対応する高剛性リールです。

近海から外洋の大型青物まで対応する最新モデル「ソルティガ300(2025年)」。高剛性モノコックボディとアルミ製ドライブギアで圧倒的な耐久性を誇り、巻上げトルクと滑らかな回転を両立。新設計のドラグシステムが安定したファイトをサポート。大型ヒラマサ・寒ブリ・カンパチ狙いの本格派に最適です

過酷なオフショアゲームを制するために生まれた「25ステラSW 8000HG」。高剛性ボディとXタフドラグが大型青物との真っ向勝負を支え、HAGANEギアによる力強い巻上げと滑らかな操作感を両立。寒ブリの引きにもビクともせず、安心してファイトできるシマノ最強リールです

「21ツインパワー8000HG」は、オフショアジギングやショア青物狙いに対応するパワースピニング。HAGANEギアとメタルローターが生む剛性感で大型魚にも余裕のやり取り。高ギア仕様により素早い回収と手返しの良さを実現。耐久性と操作性を兼ね備えた実戦派リールです。

PEラインについて

ラインはPE3〜4号を300m以上巻くのが基本です。PE2.5号でも対応できますが、大物を釣るには3号以上が安心です。オマツリした時も3号ラインであれば安心です。ほとんどの方が3号~4号セッティングです。

PEラインは耐摩耗性が高く、8本以上を選択します。寒ブリをかけてから、ファイト時間が長くなると、ガイドとの摩擦で安いPEはすぐ切れてしまいます

定評があり安心なのが、バリバスのPEライン アバニジギング10×10マックスパワーです。青物ジギングに圧倒的信頼を誇り、高強度8本編みがもたらす真円構造で、抜群の飛距離と感度を実現。10mごとのカラーマーキングで水深やレンジを正確に把握でき、PE特有の低伸度が細かなアクションもダイレクトに伝達。大型ブリやカンパチ狙いに理想の一本です。

ゴーセンは元々、テニスやバトミントンの糸(ガット)を作っている専門メーカなので間違いないです。

高コスパと信頼性を両立した「ゴーセン アンサー ジギング PE×8」。高密度8本編み構造により、滑らかな放出と優れた耐摩耗性を実現。感度の高さでジグの動きを明確に把握でき、繊細なバイトも逃さない。

10mごとのカラーマーキングで水深管理も自在。近海のブリやヒラマサ、タチウオジギングにも最適な万能PEラインです。

リーダーはフロロカーボン?ナイロンがいいの?

まず強度からですが、リーダーは50〜60lb(約13〜18号)が安心で、急な突っ込みにも十分対応できる強度です。弱いリーダをセッティングすると、ファイト時に結束から切れます

フロロカーボンは「低伸長・耐摩耗性」がメリットで、ジグの操作性では有利ですが、寒ブリを掛けてからの急な走りや衝撃には低伸長なので弱いです。さらにブリジギングにおいては、根ずれを気にする必要はありませんので耐摩耗性がそこまで強い必要がないのです。

むしろブリのパワーを吸収してくれるナイロンリーダが望ましいと個人的には考えます。またナイロンはラインがしなやかなので、ロングリーダでも問題なし、またPEラインとの結束がしやすいのもメリットです

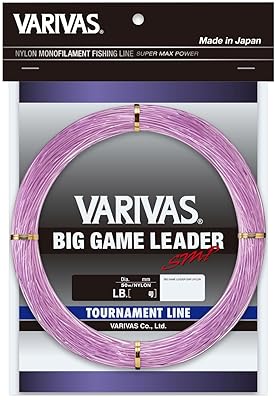

2025年9月に新発売となったバリバスのナイロンリーダです。ナイロンですが素材をみなおし高い耐摩耗性を誇る最強リーダー。ナイロンの弱点をカバーしています。

大物との真っ向勝負に欠かせない「ビッグゲームリーダー SMPナイロン」。ナイロン特有のしなやかさでショック吸収性に優れ、急な突っ込みにも余裕で対応。高い耐摩耗性と結束強度で、ヒラマサやカンパチなど大型青物狙いに最適。視認性を抑えたクリアカラーで、自然な仕掛け演出を可能にします

大物狙いの信頼を支える「バリバス オーシャンレコードショックリーダー」。高分子ナイロンを採用し、抜群の耐摩耗性と結節強度を発揮。根ズレや衝撃にも強く、ヒラマサ・カンパチ・マグロなどのパワーファイトを安心サポート。しなやかで扱いやすく、PEラインとの結束もスムーズな万能リーダーです。

PEラインとリーダの結束にはFGノットかPRノットが定番です。

ジグの重さ・カラー・形状の選び方

寒ブリ狙いでは、150g〜250gのメタルジグを潮や水深に合わせて使い分けます。潮が速いときは重め、ベイトが小さいときはスリムなロングタイプを選びましょう。カラーはブルーピンクやシルバーグローが定番で、曇天時はゴールド系も有効です。

寒ブリジギングでは鉄板といっても過言ではない実績のあるジグです

2025年注目のジグです。ぬけが良くシャクっていても身体が楽です。そして青物への反応がとてもよく釣れるジグです。バーチカルでも、泳がせても強い

寒ブリジギングにおすすめのタックルセット例

| タックル | 推奨スペック例 |

|---|---|

| ロッド | 6ft前後、3〜4番パワー(MH〜H)、 |

| リール | スピニング6000〜8000番/ベイト200〜300番 |

| PEライン | 3〜4号 300〜400m |

| リーダー | フロロ50〜60lb 4ヒロ |

| ジグ | 150〜250g(ブルー・ピンク・シルバー系) |

寒ブリを釣り上げるための実践テクニック

基本アクション(ワンピッチジャークのコツ)

寒ブリ攻略の基本は「ワンピッチジャーク」リールを1回転巻きながらロッドを一定のテンポでシャクります。潮の抵抗を感じたらテンポを落とし、ジグを漂わせるように動かしましょう。活性が高ければ速く、低いときはフォールを長く取るのがコツです。

ヒットレンジの探り方とジグ交換の判断

魚群反応が出た深度の±10mを重点的に攻めましょう。底から20m以内で食うことが多いため、まずはボトムを丁寧に探ります。反応がなければジグの重さや形状を変えてアピールの質を変えるのが有効です。

食い渋り時の誘い方・アピール方法

低活性時は「ハーフピッチ」や「ロングフォール」で変化をつけましょう。ジグを10mほど持ち上げてからストンと落とすロングフォールは特に有効。フォール中のアタリを逃さないようテンションを保っておくことが重要です。

寒ブリのファイトと取り込みの注意点

ヒット後は一定のテンションを保ちながら巻き上げましょう。ドラグは4kg程度に設定し、緩すぎず締めすぎず、ラインが滑らかに出る程度に調整します。魚が見えたら仲間に合図を出し、確実にタモ入れしてもらうのが安全です。

地域別おすすめの寒ブリジギングエリア(日本海・東北編)

新潟・佐渡沖:シーズンの中心地

新潟・佐渡沖はベイトが豊富で、水深80〜130mのポイントに大型の群れが入ります。シーズンは11月下旬〜1月中旬。10kgオーバーの寒ブリも珍しくありません。

富山湾・能登エリア:安定した釣果と地形変化が魅力

富山湾は「天然のいけす」と呼ばれるほど魚影が濃く、寒ブリの回遊ルートとして有名です。12〜2月がハイシーズンで、ブレイクラインに着いたブリを狙います。能登外浦側は潮のぶつかりが強く、ベイトの溜まり場になりやすいエリアです。

山形・秋田エリア:冬の最北フィールド

東北エリアでは11月下旬〜1月がピーク。酒田周辺や鼠ヶ関、新潟県境にある「粟島」は有名です。秋田は男鹿半島や能代沖、青森の深浦沖では、浅場(60〜100m)でも良型が狙えます。厳寒期の釣りですが、脂の乗りは最高クラスです。

寒ブリジギングで失敗しないためのコツとよくあるミス

よくあるミスとその原因

シャクリすぎや底取りミスは典型的な失敗例です。寒ブリはレンジを正確に合わせることが重要。船長の指示ダナを守り、群れの位置を意識しましょう。

ジグ操作・ライン管理の注意点

潮が速い日は底を取ったら2〜3回シャクって再度落とすことでレンジを維持します。ラインのたるみを放置するとアタリを逃す原因になるため、常にテンションを保ちましょう。

防寒・体力管理の重要性

冬の日本海は過酷な環境です。ベース・ミドル・アウターの三層構造で保温し、手足の防寒を万全に整えましょう。冷たい風下では脱水にも注意が必要です。

まとめ|冬の海で寒ブリジギングを楽しもう

- 寒ブリは11〜2月、日本海・東北沿岸で最盛期を迎える

- ロッド3〜4番パワー×スピニング6000〜8000番が基本構成

- PE3〜4号×フロロ50〜60lbで大物にも安心

- アクションはワンピッチジャークを軸に潮で変化をつける

- あとは運を味方につける

寒ブリジギングは装備も環境もハードですが、その分だけ成功したときの喜びは大きいです。安全対策と準備を万全に整え、冬の海で夢の一尾に挑みましょう。

こちらの記事も読まれています